Ансамбль «Сочи». «Кольская сверхглубокая»

Елена Блонди:

Ты сама автор, и автор хороший. Скажи, чисто технически, как ты распределяешь время, работая над своей прозой и над чужой? Вопрос не только о записывании букв на бумагу, но и о том, что происходит в твоей голове еще до этого.

Елена Колчак:

Да разницы, в общем, никакой (только чужой текст сперва прочитать придется): прежде чем буковки сыпать, надобно понять-увидеть персонажей и окружающую их действительность, движение сюжетных линий, базовые конфликты (особенно внутридушевные, без них нет и не будет движения, сколько событий ни нагромождай). Понять не – что персонажи делают, а – почему. Да вот в последнем тексте было забавно: дама кидается на помощь старому приятелю, с которым у нее лет двадцать назад был скоротечный роман. По авторской версии – все потому, что она, дескать, до сих пор помнит и ждет, вздыхает ночами. Не, так бывает, вот только к упомянутой даме авторская мотивация – как к корове седло. Или даже как к скаковому жеребцу подойник. Типаж не тот. От слова совсем. Но как только предполагается, что дама – просто из тех, кто называются «хороший товарищ», все сразу ясно, как майское утро, этот «костюмчик» (мотивация) этой конкретной даме – как влитой, тютелька в тютельку. Вот такие штуки надо сначала понять.

Ну а потом уже буквы и эпизоды. Иногда вот прямо фраза возникает – и понеслось, только успевай клавиатурой тарахтеть. Иногда «сочинять» методично приходится. Второе, к сожалению, чаще, но это и с собственными текстами так. Когда «мысли просятся к перу, перо к бумаге» — это прекрасно и практически восторг, но если ждать только этого – вообще никогда ничего не напишешь.

Елена Блонди:

Продолжение предыдущего вопроса. Как именно влияет работа над чужими и что греха таить, не самыми лучшими текстами (ведь они не обойдутся без твоей редактуры, на ноги их ставишь именно ты) на твое собственное творчество? Перечисли самые крупные минусы и плюсы.

Сегодня в летней интервью-сессии Камеры Кунста — писатель, редактор и автор колонки «Детектив от первого лица», Елена Колчак.

Так как проект у нас летний, неспешный, то и беседы будут вполне неформальные, неторопливые, с перерывами на прогулки, огород, дачу и море, на кофе, клубнику и еще — варенья сварить… А после снова собраться в тени летнего винограда или под вишней, и продолжить, вкусно, по-летнему.

И главный разговор пойдет о работе редактора с текстами авторов. Тема, о которой в нынешние времена «самих себе писателей», говорят мало и скудно. А мы скажем.

Лично я порой думаю о том, что важнее. Например, резонанс. Отзвук. Это когда много людей тебя услышали. Не важно, что ты им сказал. Что написал. А другое – это попытаться достичь какого-то максимума. Выжать из себя все, создать идеальный человеческий механизм. Я имею в виду, писательское. Огранить себя, быть уверенным, что это – твоя собственная высота. Что бы вы сказали об этом? Если бы надо было выбирать между популярностью и идеальностью, что бы вы выбрали.

Елена Колчак:

Либо ты произносишь слова, которые живут у тебя – именно у тебя, не у дяди Пети или тети Маши – внутри, либо ты умираешь. Ну как говорун, как художник умираешь. Помните, у Стругацких? «Он купил ремесленника Квадригу. А живописец протек у него между пальцами и умер». Ну или гоголевский «Портрет». Да, собственно, в мировой литературе эта тема муссировалась столько раз, что всего и не упомнишь. То есть деньги так заработать вроде бы можно, а толку? Счастья хочется, а если занимаешься нелюбимым, какое уж тут счастье. Это как левшу на правшу переучивать или наоборот. Да и с «заработать» еще как повезет. Вот, скажем, жанр фэнтези популярен безусловно, про магов, драконов и квазисредневековье только ленивый не пишет – и что, скольких настигает успех? Мне почему-то кажется, что читатель попросту интуитивно ощущает искренность и наоборот. Так что погоня за популярностью поперек себя как раз популярности и не гарантирует. А себя точно убьешь.

На ваш взгляд, писательство – это работа, хобби, служение, крест. Проклятие, например. Развлечение. Могут ли эти вещи меняться? Или же здесь есть нечто предопределенное?

Елена Колчак:

Работа, работа и еще раз – работа. А уж проклятие, благословение, служение и так далее – все это входит в. Как с любой, собственно, деятельностью. Когда текст, что называется, «прет» — ну счастье, конечно, восторг и все такое. А иногда глядишь – ужас, что я делаю, не хочу, не буду, остановите самолет, я слезу. Если денег не приносит, можно и хобби обозвать. Только это все равно – работа.

В писательстве – что такое хорошо, что такое плохо?

Елена Колчак:

Как в любой работе. Ответственность (включая непрерывную тренировку того, что можно назвать внутренним слухом) – хорошо, «и так сойдет» — вон из профессии, и еще бы на площади публично за такое пороть, чтоб никому не повадно было.

Вот еще тонкий момент. Бывают люди приземленные, бывают наоборот, летающие в облаках и даже ненормальные на этой почве. Творчество чаще всего рассматривают как раз по последнему критерию. Что вы думаете по этому поводу?

Елена Колчак:

Чтобы летать в облаках, надо, чтоб под ногами было, от чего отталкиваться. По этому поводу вспоминается цитата (уж не помню из кого): «Любовь стоит на сексе, как дом – на земле. Но живу я в доме, а не в земле». То есть насквозь земной буквализм уныл до зевоты, ни себе ни людям. Но и сплошные облака так же безнадежны в смысле результата. Даже композиторы – а музыканты, по понятным причинам, «летают» выше всех – не выстраивают гармонию на базе, к примеру, 450 герц (ля – 440 герц), ибо звучать это будет омерзительно фальшиво. Ну то есть экспериментируют, конечно, но как-то без особого успеха, музыкальные частоты – это, видимо, что-то психофизиологическое. Так же, как «золотое сечение» для визуального ряда. Вот от этой «земли» хочешь не хочешь, а придется отталкиваться.

Что важнее – идея или техника мысли при написании?

Елена Колчак:

Если нет того, что мы обозначаем техникой написания, идея будет убита самой попыткой своей реализации. Вполне очевидно. Собственно, я – если говорить не о писательстве, а уже о редакторской работе – именно этот разрыв и заполняю. Мысли-то или там образы – идеи, короче говоря, – у автора могут быть самые прекрасные, но воплощение – техника написания, да – такое, что до прекрасного и не продерешься.

В чем сакральный смысл подросткового бунта? Как понять собственного ребенка в этом возрасте? А как понять себя? И самое главное – что с этим делать?

Вопросы, на которые пытаются миллионы ответить ежедневно. В том числе, и писатели – Энтони Бёрджесс в «Заводном апельсине» и Джером Сэлинджер в «Над пропастью во ржи». Наверное, вам будет интересно, почему же именно об этих двух романах пойдет речь. Что же в них общего? Герой. Одинокий мальчик-подросток, интеллектуал. Никому не нужный. Не оправдавший надежд родителей. Бельмо на глазу порядочного семейства. Продолжать можно до бесконечности.

Но если книги так похожи, зачем же Бёрджесс «сунулся» в эту тему? Его «Заводной апельсин» был опубликован на 11 лет позже, чем роман Сэлинджера. Зачем было писать что-то, что не так давно уже было? Или эта тема — веяние века? И в чем же всё-таки отличие?

Бёрджесс пытается дать своему герою надежду. Алекс делит мир на «своих» и «чужих». Только вот «свои» на поверку оказались представителями враждебного лагеря. Для Холдена же все изначально «плохие». Друзей он презирает, учителей – тоже. Но почему Алекс, герой «Заводного апельсина» — криминальный авторитет, жестокий преступник, а Холден – обычный школьник? Раз такая расстановка приоритетов, не перепутали ли авторы своих героев? Раз у Алекса есть друзья, которые его понимают, откуда такая жестокость? И почему Холден, всеми отвергнутый, никем не принятый, настолько холодно относится ко всему вокруг?

Дело в том, что Алекс ищет свой путь. В нем преобладает активное начало. Он не умеет созидать, поэтому только разрушает. Но заметьте: он врет, избивает ни в чем не повинных старушек, грабит, насилует. Он – мерзкий криминальный тип, таких взаперти нужно держать и в наморднике. Правда? Да, только если вы не читали книгу. Кому не было его жалко, когда его пытали? Или пытались убить? Или предали? Он – наш «скромный повествователь» — становится родным. И даже откровенное непонимание героя не делает его врагом для читателя. Весь секрет в харизме – Алекс привлекателен до невозможности.

Читать далее

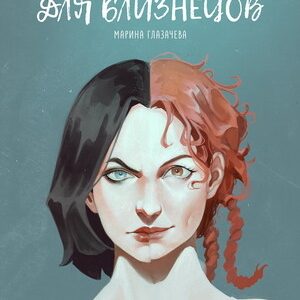

Книжка должна что-то сделать с читателем. Заманить, поймать, запаять в себе на время чтения, оживить, убить, etc. Итак: Марина Глазачева, «Макинтош для близнецов». Откровенно, ментально, поток, местами медленный, местами — сель. Душа у человека имеет такие уровни, как – чердак, середина, подвал. Автор, конечно, может открывать подвалы персонажей – главное, чтобы читающий встрял и не хотел уходить.

Нина и Саша – близнецы, наверное, даже не по духу, а по жизненному алгоритму. Личности порой переплетаются. Очень хорошо: автору удалось натянуть немного эмоций на событийный ряд, но главное – читающий также должен быть в этом потоке. Причем, тут есть очерченное начало и ожидаемый конец.

«Я рассказала Саше, что этот «Макинтош» когда-то кто-то подарил моей матери. Я помню, мама пришла домой с заграничным пакетом, который я впоследствии несколько раз стирала с хозяйственным мылом и не вывешивала на солнце, боясь выцветания заморских красок.»

Макинтош – это море из фильма «Достучаться до небес». Нина и Саша – две половинки бытия, правда, сдвинутые к одному жизненному полюсу.

Общая оценка

А) Крепость текста (в градусах). Есть ли спирт? +

Б) Будет ли гореть, если поджечь: +

С) Хочется ли посмотреть в глаза автору и спросить: что там внутри, в шаре головы: +

Д) Все остальное, включая необходимые полутона: +

Итого: все круто. Начинайте читать прямо сейчас.

Из человека трудно сделать человека. Гораздо проще подогнать условия. Естественные примеры не подходят – так не принято. Люди думают, что – человечество, а оно, может, еще и нет. Это потом поймут, что в самом зачатке уже будут орудия труда, машины, логика, двоичные коды и тошнота от субкультур и вранья. Но художник бы сразу меня понял и абстрагировался. Для примера он бы взял именно машину.

Что важнее, среда или объект? Здесь лучше всего подходит самолет – его нужно строить таким, чтобы на нем было удобно долететь из точки А в точку Б. Для этого нам нужны знания, профессионализм, опыт. Зато воздух, то бишь, среду, подстраивать под самолет не нужно. Во-первых, сделать это невозможно, во-вторых, сама идея несерьезна. Если научится растачивать, разглаживать, трансформировать внешние условия, то многие аспекты тотчас вывернутся наизнанку.

….Кандид взял отмычку и открыл дверь. Он был очень стар и передвигался с костылем. Одна нога у него была кривой, а другая – с протезом. Замок поддался. Офис дыхнул на него своей временной тишиной.

Синий фонарь. Минимум движений. Монитор – на низ яркости, чтобы не было видно снаружи. Флэш карта. Здесь можно заметить несколько типов отношений. Правда, компьютер – это, все же, упорядоченный набор сигналов, с заплатками и дырками, но без души, а потому, отношение с ним – это либо уровень общения с самим собой, либо роспись (на лбу, очевидно).

Лето наступило

Осы играют рок

Недавно я спросил у одного автора, который хотел, чтобы ему написали отзыв на его космо-креатив, про двигатель Эпштейна, и он лишь пожал плечами. Действительно, писатель – это не читатель. Зачем знать такие тонкости?

Тем не менее, книги батально-озадаченные иногда усугублены серьезным объемом, и тут не обойтись без читательской маниакальности. Впрочем, я все же подумал так: нужны какие-то маркеры-катализаторы, чтобы прочитать оригинальный английский текст, не попав в какую-нибудь временную засаду.

Но – задача тут простая – сравнить текст с сериалом, где двигатель Эпштейна появился уже не помню в какой части – сам Эпштейн нажал на газ и, выпучив глаза, улетел в точку. Меж тем, движ первой части романа находится в строго контекстных скобках – все крутится лишь вокруг Холдена и его товарищей, а также – Миллера. Много технических инноваций. Абсолютно ходульный, контурный, Эймос – сравните его с сериальным. Там парень в чем-то выдающийся, в чем-то – озаренный своей мышцой. Тут он просто присутствует как имя. То же касается и Алекса Камаля. А вот прото-молекульная тема в книга представлена шире.

Эрос был уже тут. И на Венеру он упал уже в этом томе. Соответственно, Миллера не будет начиная со второго мега-текста (до самого Кольца – в сериале – где он появлялся в виде призрака Биомашины)

О лексике (для англо-читающих): есть свои ямы и бугры. Главное – вчитаться и поймать ритм.

Мысли об авторах (их двое, Джеймс Кори – совокупный псевдоним): работа на-гора, марафонские забеги в текстовую даль – удел избранных. Технические идеи рулят. Но философии нет. Сериал все же интереснее. Я же оставил последнюю часть сериала этого на посошок. Очень, очень длинная тема даже для зрителя. Однако, для любителей фантастики – essential.

Сами авторы в интервью называют свое творение классической космической оперой с концептуальным сдвигом в тематический субъективизм. Стоит ли читать? Да, хотя бы – в переводе.

Писатель, поэт, создатель, редактор и модератор литературных и альтернативных проектов в сети Сергей Рок задает вопросы писателю и редактору литературного портала «Книгозавр» Елене Черкиа.

Сергей Рок: давай поразмышляем о гигантизме. Улисс, как сгусток форм и странный векторный хаос, жутко объёмен. в «Прогулке», кстати, есть отголоски Джойса (ментально, экспоненциально). Представь — ты хочешь создать литературный монумент подобного класса — хотя бы по форме и размерам. Что бы ты стала описывать?

Елена Черкиа: очень интересно, что ты вспомнил «Прогулку», задавая именно этот вопрос. Первое – я и планировала написать «Прогулку» как такое вольное путешествие из шагов, мест, мыслей и ассоциаций. Потом в текст вклинился сюжет и пришлось мне выбирать, что же я пишу.

Второе – само название и неосуществлённую концепцию романа я украла сама у себя. Лет пятнадцать назад я предложила другу писателю создать в соавторстве прогулку по песку вдоль моря. Двое неспешно идут по границе двух миров, болтая о королях и капусте, рассматривая то, что на суше и то, что в водах – до горизонта. Причём локацию прогулки нужно было выбрать в реальности — конкретное место — и идти, покуда хватит сил, мыслей, ассоциаций… Соавторство — вещь всегда не простая, сейчас я рада, что тогда ничего не получилось. Но желание пройти берегом, совершая именно такую прогулку, оно осталось. И самой написать её; в стиле дзуйхицу, а не как историю с сюжетом, не краеведческий очерк, не мемуарные заметки. Тем более, что таких мест только в моих краях несколько. Побережье Чёрного моря, берег пролива, побережье Азова…